自称・統計家

@biostat0718

駆け出しの生物統計家 / 看護師・保健師 /

臨床研究 / 治験 / MPH(Master of Public Health) / 公衆衛生大学院 / SAS, Rユーザー / 備忘録として日々の学びや気付きをつぶやく

ID: 1453257641082462212

27-10-2021 07:10:18

143 Tweet

238 Takipçi

225 Takip Edilen

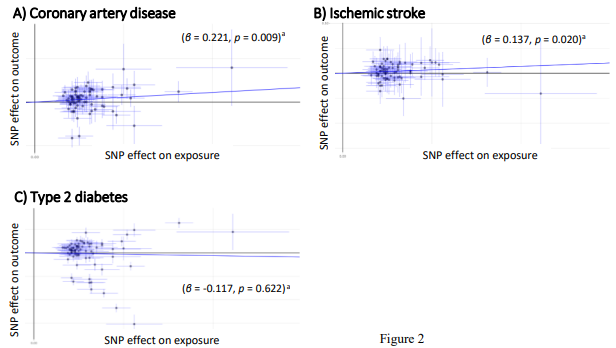

#J_Epidemi Most viewed on J-Stage (Feb. 2023): BMI and cardiometabolic traits in Japanese: a Mendelian randomization study Mako Nagayoshi et al. doi.org/10.2188/jea.JE… Journal of Epidemiology