北野 隆一

@r_kitanor

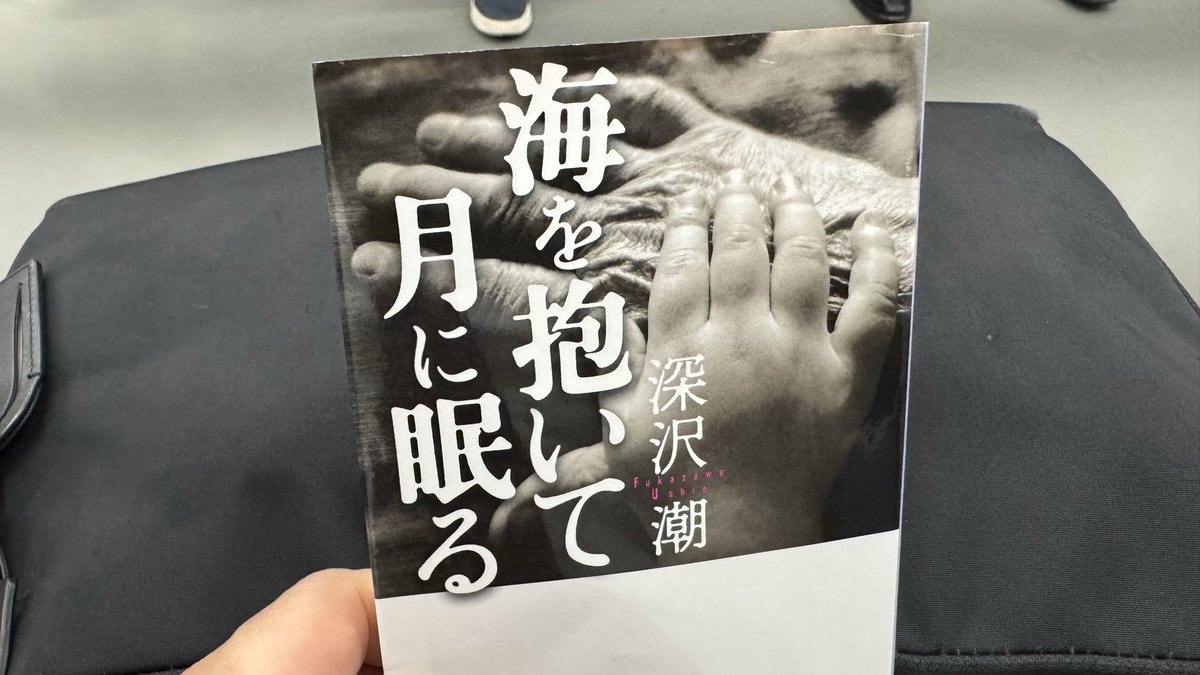

朝日新聞記者。拉致問題やハンセン病、水俣病、皇室を取材。新潟、延岡、北九州、熊本に赴任。元編集委員。単著に『朝日新聞の慰安婦報道と裁判』共著に『私たちは学術会議の任命拒否問題に抗議する』『フェイクと憎悪』『祈りの旅』『徹底検証 日本の右傾化』。投稿は個人的意見です。RTやリンク、「いいね」は賛意表明ではありません。

ID: 268582226

https://www.asahi.com/reporter-bio/f88ccb00b9b4e9d4986c4ea33dfc77cec97abe2f8a9e4ec5f760c9f8d86d5a54 19-03-2011 02:15:09

823,823K Tweet

11,11K Followers

9,9K Following